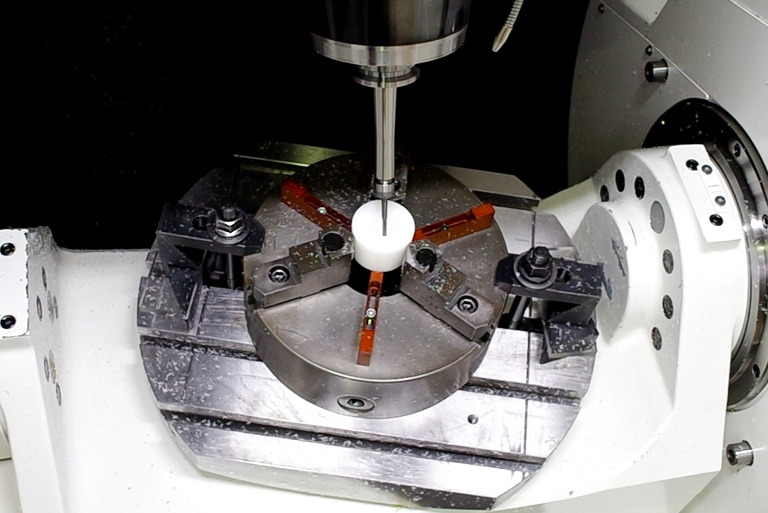

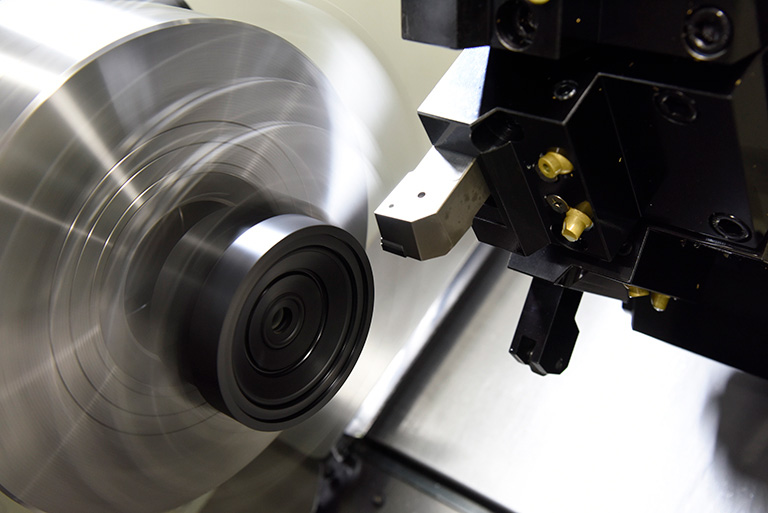

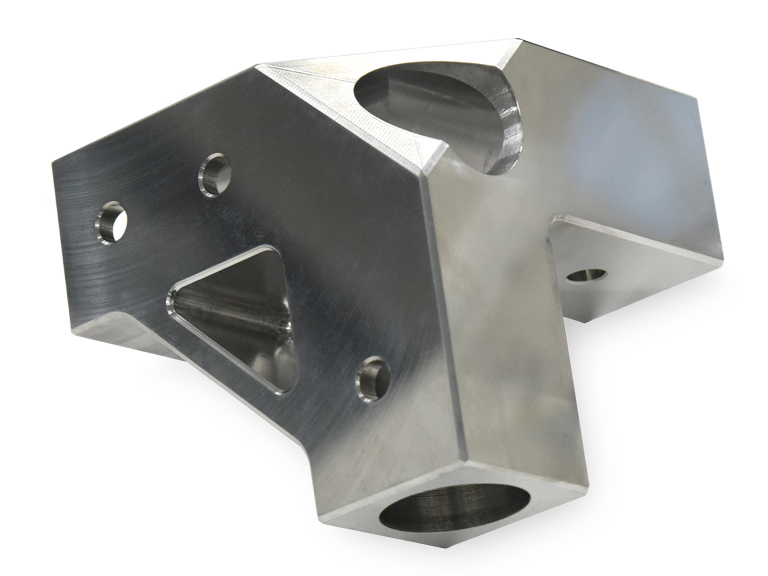

5軸切削加工

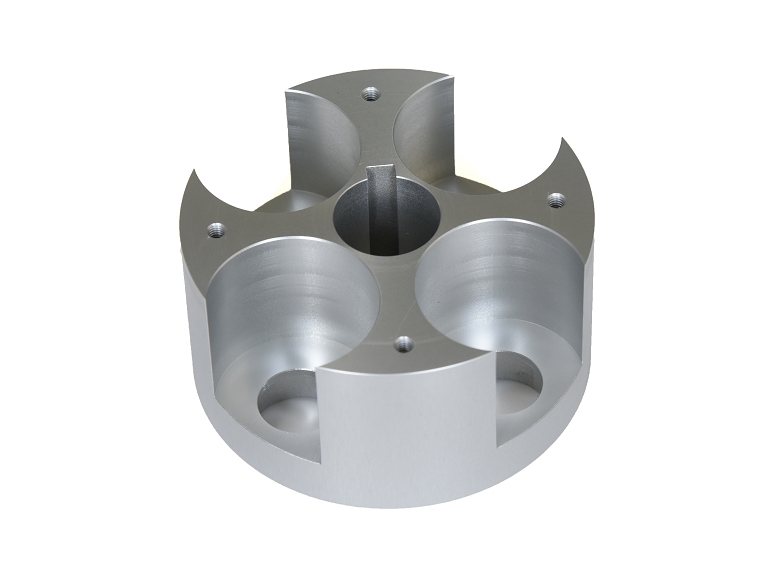

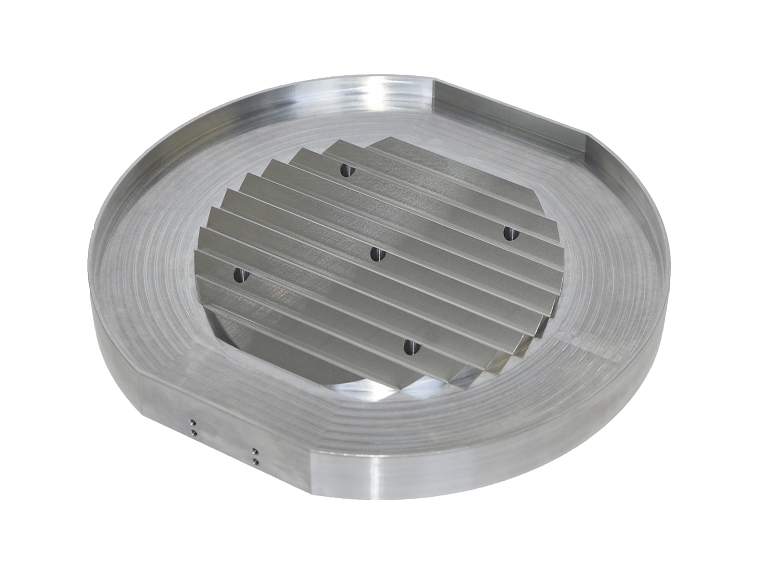

直線軸の3軸(X,Y,Z軸)に2軸の回転傾斜軸を追加した自由度の高い柔軟な金属加工方法です。ワークの取り替えなどの工程毎の段取りが不要で、インペラのような自由曲面形状加工やアンダーカットが必要な複雑形状の部品加工に適しています。

切削加工素材

material

比重2.7 / 耐食性はアルミニウム合金中最良。純度99.50%。(純アルミ)

比重2.7 / 純度99.7%以上の丸棒。(純アルミ)

比重2.7 / 純度99.0%以上の一般用アルミニウム。上記と同じ。(純アルミ)

比重2.7 / 純アルミA1050の生し材。(純アルミO材)

比重2.8 / ジュラルミンと呼ばれ強度が高い。(AI‐Cu)

比重2.8 / A2017より強度が高く、切削加工性が良い。(AI‐Cu)

比重2.7 / 耐食性・溶接性が良い。一般的な工作に最も向いている。(AI‐Mg)

比重2.7 / A5052の生し材。(AI‐Mg)

比重2.6 / アルマイト処理性(染色性)が良い。(AI‐Mg)

比重2.7 / 押出成型性が良く、複雑な断面形状の型材も製作可能。(AI-Mg-Si)

比重2.8 / アルミ合金中、最高の強度。耐食性劣る。高コスト。(AI-Zn-Si)

《エンジン部品》

アルミニウム合金はエンジンブロックの製造に広く利用されています。アルミニウムの軽量性がエンジン全体の軽量化に貢献し、燃費を向上させます。また、アルミニウムの優れた熱伝導性はエンジンの冷却効率を高めます。エンジン内のシリンダーヘッド、クランクケース、オイルパン、プーリー、エアインテークマニホールドなどのコンポーネントにも利用されています。

《ホイール》

アルミニウム製のホイールは一般的に軽量であり、自動車の操縦性と燃費を改善します。

《内装部品》

自動車の内装部品にもアルミニウムは使用され、ドアパネル、ステアリングホイール、シフトノブ、ペダルなどの一部に採用されています。

《構造材》

航空機のフレームなどの主要な機体構造部品にアルミニウム合金が使用されます。アルミニウム合金にはA7075などの強度が高い番手があり、アルミニウムの軽さを活かしながら必要な強度を提供し、航空機の軽量化に貢献しています。

《エンジン部品》

航空機のエンジンにおいてもアルミニウム合金が使用され、エンジンケーシング、シリンダーヘッド、燃料タンク、エンジンカウリング、放熱フィンなどの部品に採用されています。アルミニウムの高い熱伝導性は、エンジンの冷却に重要です。

《医療用器具フレーム》

アルミニウムは、車椅子や歩行器などの医療用器具のフレームの製造に広く使用されます。軽くて強度の高いアルミニウムは、患者にとっての扱いやすさと安全性を高めるのに適しています。

このサイトはアルミ加工やステンレス加工の金属加工の情報をまとめています。金属部品の切削加工を中心に、設計や加工のご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。

直線軸の3軸(X,Y,Z軸)に2軸の回転傾斜軸を追加した自由度の高い柔軟な金属加工方法です。ワークの取り替えなどの工程毎の段取りが不要で、インペラのような自由曲面形状加工やアンダーカットが必要な複雑形状の部品加工に適しています。

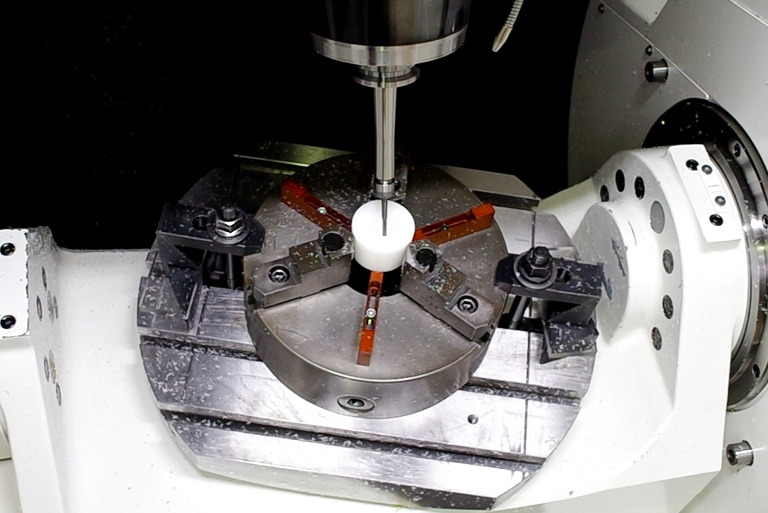

マシニングセンタは工具マガジンに様々な切削工具を内蔵した工作機械です。工程順に自動で取り替えながらデータ通りに加工できます。フライス加工、穴開け、タップ等の高精度な金属加工を1台で行うことができ、多品種、小ロットの生産に適しています。

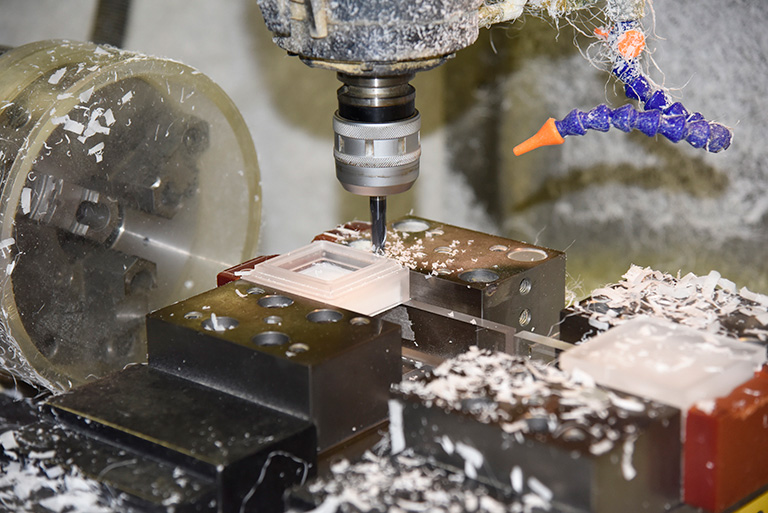

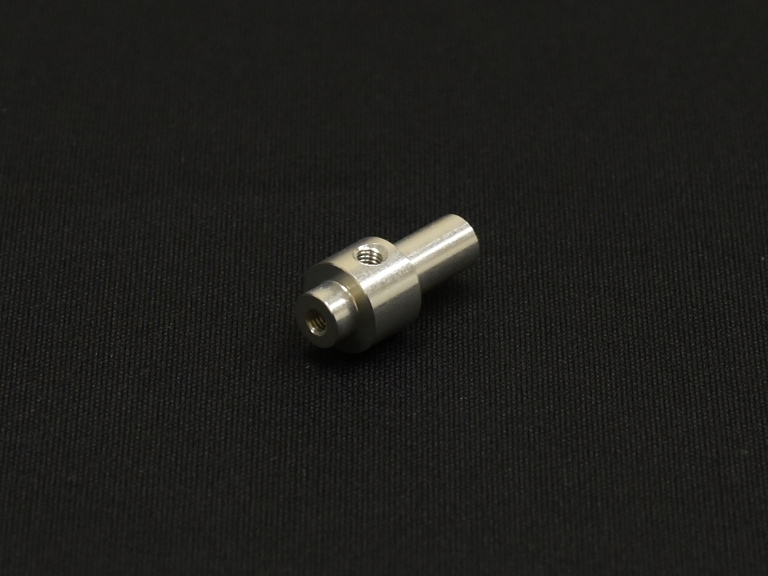

主に丸棒の材料に対する加工方法です。材料を機械に固定しそれを回転させ、工具刃物(バイト)を当てて削る金属加工を行います。 バイトの当て具合や送り運動加減の調節次第で、穴あけや溝入れ、ねじ切りなどの多様な金属加工に対応可能です。

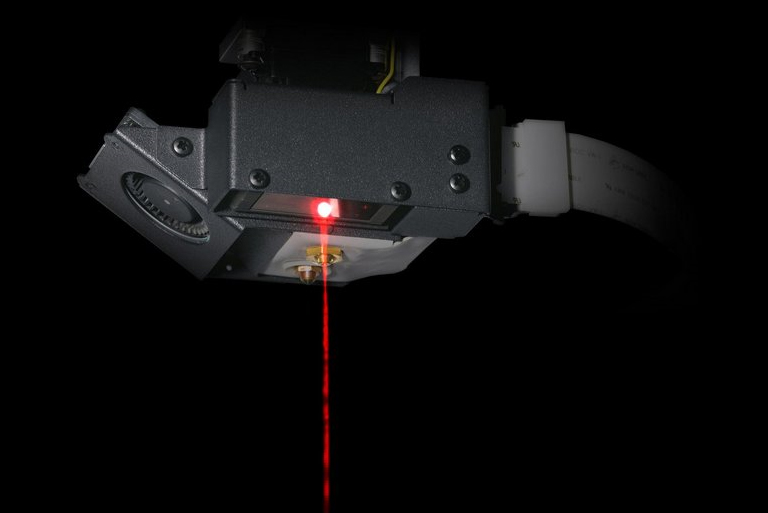

CADなどで設計した3Dデータをもとに、粉末金属などを使って造形する金属加工方法です。造形ベースに薄く敷き詰めた金属粉末にレーザーを照射して、溶かしながら積み上げます。切削加工と同様に樹脂や金属の様々な素材を使うことができます。

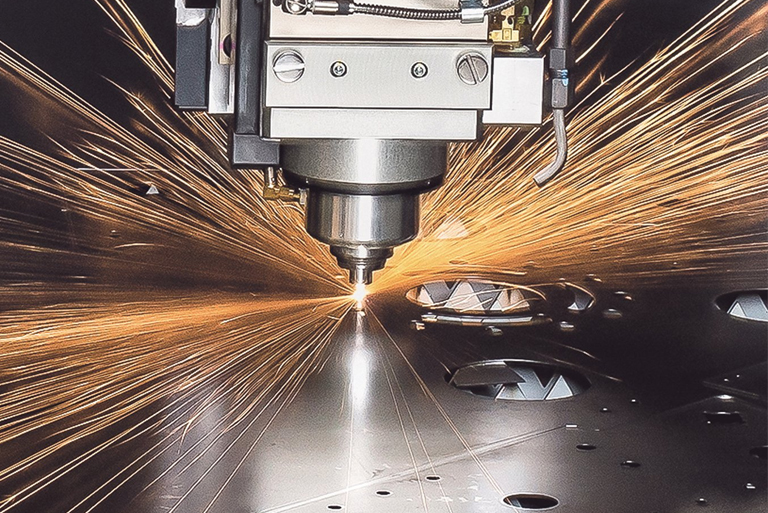

レーザー加工は切断幅が小さく金属に対しての熱影響が少なく、歪が少なく自由な加工形状と、滑らかな切断面が得られます。3,048x1,524mmのサイズまで対応可能です。高精度かつ加工速度が速いことも大きな特徴の一つで、多品種少量生産にも適しています。

電気を放つエネルギーを活用して、切削加工でいう刃物のように働かせる事によって硬い金属を加工する方法です。切削加工と異なり非接触の加工なので、材料に負担をかけることなく加工でき、ひずみの無い高精度加工が可能です。

曲げ加工はパネルベンダーやプレスブレーキといった機械で金属に一定以上の力を加えて変形させると元の形に戻らない塑性という性質を利用して様々な形状に加工する方法です。精密に曲げるためには加工する素材の板厚や硬さなど考慮して行う必要があります。

金属同士を結合させる加工方法です。金属を融点に達すると溶ける性質を利用して、2つ以上の金属を一体にします。鉄、ステンレス鋼、アルミニウム合金を中心に各種素材の溶接加工ができます。アーク溶接・ティグ溶接・スポット溶接・ろう接に対応します。

研磨加工は金属の表面に仕上げを行う加工です。寸法精度を追い込むための研磨と、表面粗度を綺麗にする研磨に大別されます。精度の調整、外観や質感の改善に必要な処理で、加工品の最終的な仕上がりに影響する重要な工程です。

金属には様々な表面処理を施すことができます。目的は錆止めや耐久性の向上などです。代表的な処理方法に、鉄系素材への「ユニクロ」「無電解ニッケル」「硬質クロムメッキ」「黒染め」、銅への「金めっき」などがあります。

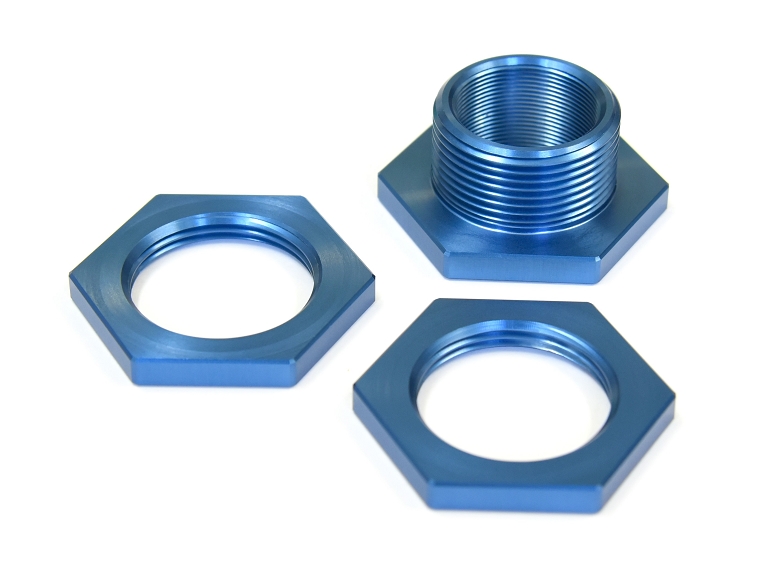

アルマイトはアルミニウム合金を陽極で電解処理することで表面に酸化皮膜(陽極酸化皮膜)を作る表面処理です。 主に耐食性、耐摩耗性の向上を目的として行います。カラーリングなどの装飾目的にも使われます。機能性などによって様々な種類があります。

ワックスで作った原型をベースに部品を作る金属加工です。形状に関係なく精度を出せる加工方法で、複雑な形状でも比較的安く製作することができます。金型費が他の成形加工と比べ安価なため、少量生産でもコストメリットが出しやすい特徴があります。

ブラケット

コネクター

ベース

ベース

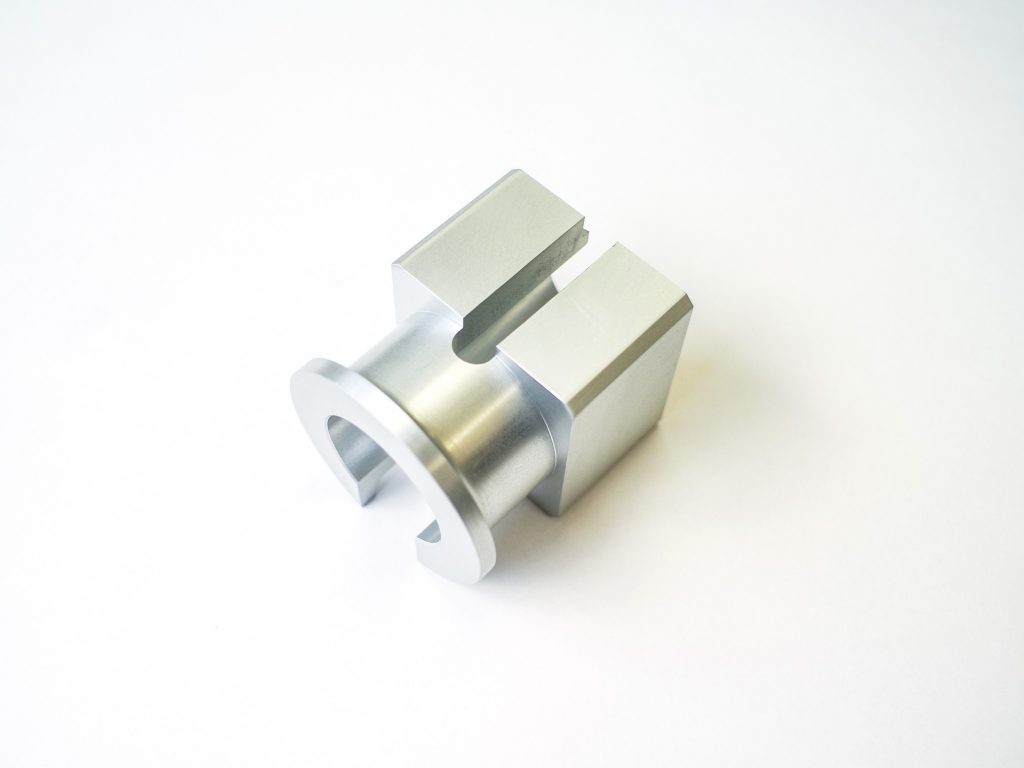

ホルダー

ブラケット

ブラケット

アダプタ

パイプ

パネル

ボルト

シャフト

フレーム

固定用治具

キャップ

スペーサー

スペーサー

コア

ホルダーカバー

カバー

バルブ

カバー

ストリングガイド

長穴

シャフト

軸

軸受フタ

治具

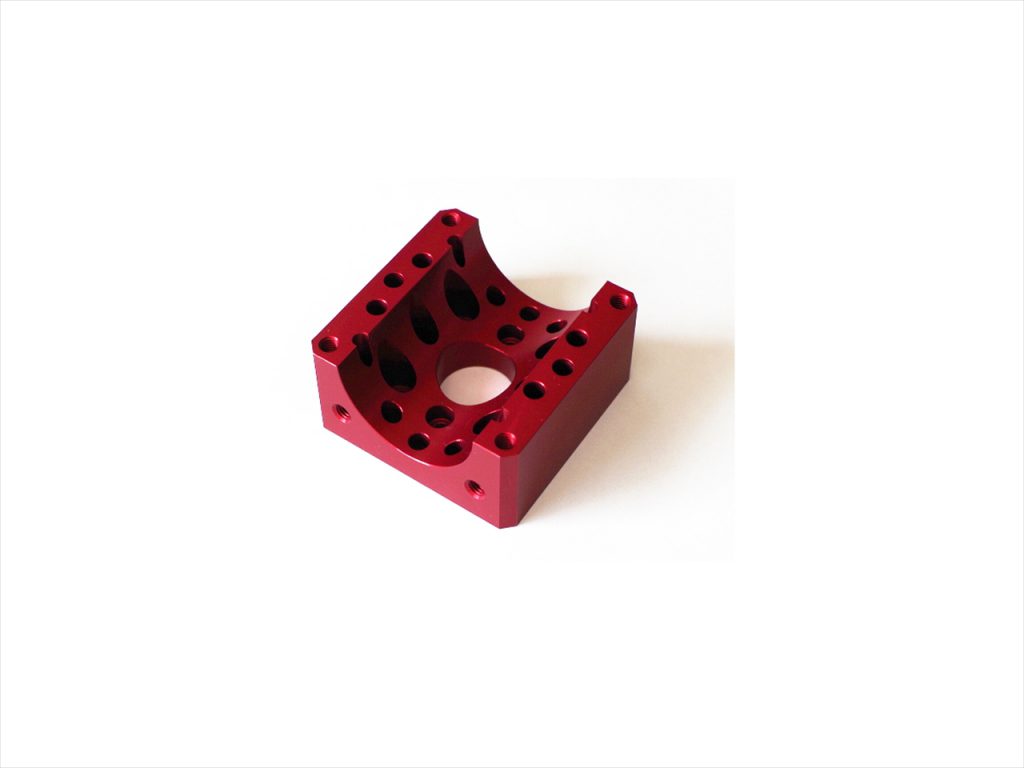

ブロック

アーム

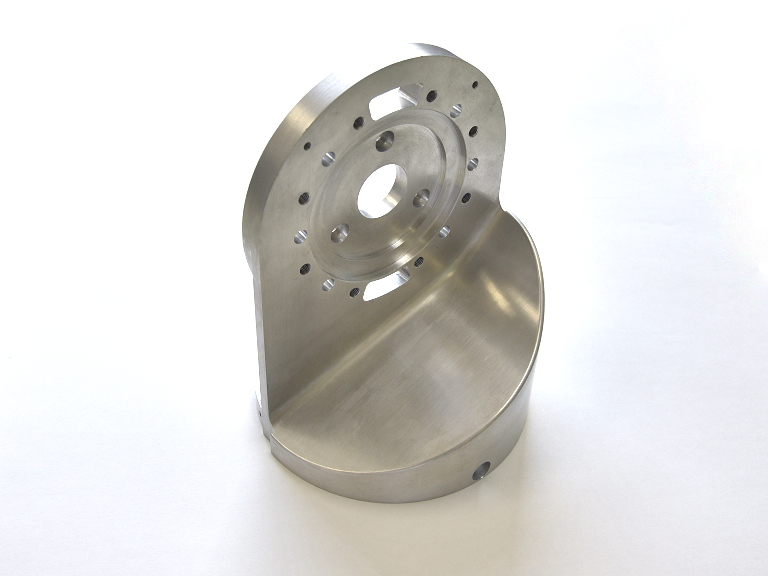

ボディ

治具

ボス

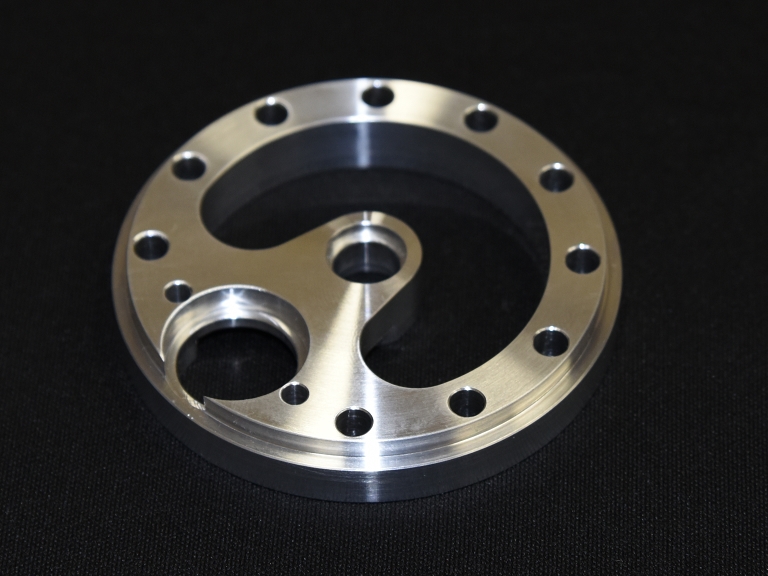

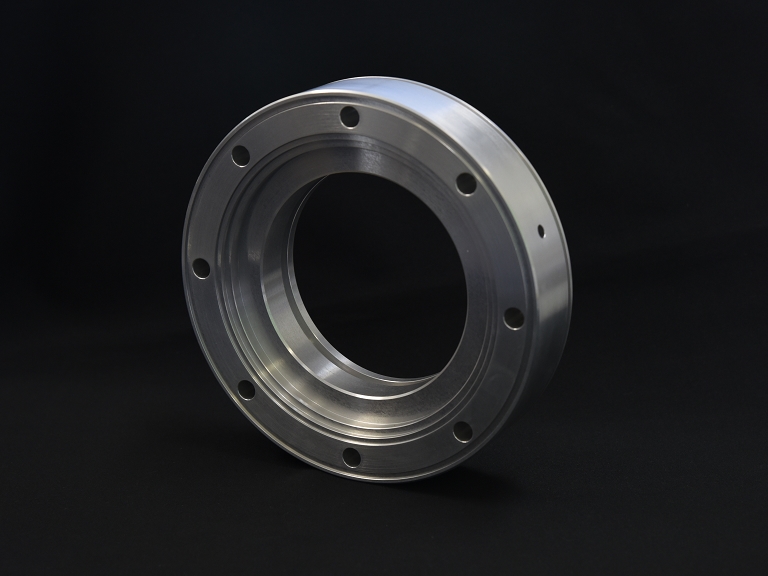

ロングフランジ

リング

ブラケット

側面穴あきパイプ

無料お見積り2時間以内に返答対応

メールでのご連絡は

info@metal-speed.com まで